| Gontaの模型趣味 | 潜水艦モデル |

|

|

|

|

|

|

|

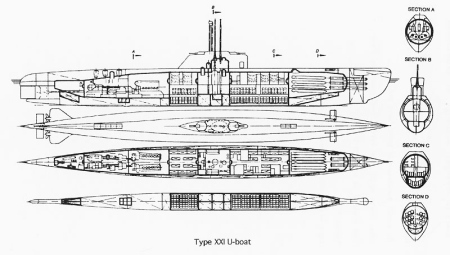

1/350スケール UボートXXI型 大西洋の戦いでは、進歩を続ける連合国の対潜部隊に対し、ドイツ潜水艦隊の主力だったVII型やIX型 などの従来型潜水艦は、性能的に不利な状況に追い込まれていた。 この状況を見た海軍総司令官カール・デーニッツはそれまでのVII型、IX型を主力とした潜水艦の建造計画を大きく変更し、全力で水中高速型潜水艦を建造することとした。早期の戦列化を可能にするため、艦体の設計はワルター動力の水中高速艦として設計されていたXVIII型のものを流用している。艦体は円筒を上下につないだような形をしており、水中航行用の蓄電池を多数搭載しても十分な艦内容積を確保することができた。多数の蓄電池と新たに開発されたモーターの組み合わせにより、本型の最大水中速力は当時の潜水艦としては桁外れの17.5ノットに達した。その後1945年4月までに288隻の建造が予定された。 建造に際しては徹底したブロック工法が採用されており、32カ所の造船所および鉄工所で建造された船体を11カ所の造船所に集めた上で艤装工事を実施し、さらに艤装の完了した船体を3カ所の造船所で組み立てるという体制で建造された。 1番艦は1944年5月に竣工し、それ以降も続々と竣工していったが、乗員の訓練や頻発した初期不良の調整に手間取ったため、出撃できたXXI型は少数にとどまり、終戦までの間の戦果、戦歴等はほとんどない。しかし、水中行動を主とするこの型の設計思想は、アメリカ海軍のアルバコアやソ連海軍の611型潜水艦など、戦後多くの国の潜水艦の設計に影響を与えた。また、戦後に接収した本型を使用して行われた対潜訓練では、当時最も優れているといわれたアメリカ・イギリス海軍の対潜部隊を持ってしても本型を探知できなかったという逸話が残っている。 |

|

|

|

|

|

1/350スケール 特に、スカパ・フローに潜入しイギリス海軍の戦艦「ロイヤル・オーク」を撃沈したギュンター・プリーン(Gunther Prien)指揮するVIIB型のU-47、大西洋と北海での12回の作戦行動で54隻を撃沈したU-48が有名である。また、オットー・クレッチマー(Otto

Kretschmer)の指揮したU-99やヨアヒム・シェプケ(Joachim Schepke)のU-100も有名である。 |

|

|

|

|

|

AFVClub 1/350 独・Uボート ⅦB型潜水艦 ドイツ海軍の潜水艦で、1938年から1940年にかけて、24隻が建造されました。 第二次大戦で用いられ、実際に運用する艦隊からの評価も高く、名実ともにドイツ潜水艦の主力となった潜水艦です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

フラッグマン 1/350 独・Uボート ⅦC/41型潜水艦

ⅦC型の艦橋手すりはプラ棒と真鍮線にて全て自作。 |

|

|

|

|

|

フラッグマン 1/350 独・Uボート ⅦC型潜水艦 VIIC型はVII型の主力量産型で、燃料搭載量がわずかに増加し、搭載魚雷数が12本から14本になった点以外はVIIB型とほぼ同じである。本型ではブロック建造の導入と使用部品の共通化が大量建造を可能にした。本型は1940年から1944年にかけて655隻が建造され、そのうち626隻が竣工した。 ⅦC型の艦橋手すりはプラ棒と真鍮線にて全て自作。 |

|

|

|

|

|

ブロンコ 1/350 独・Uボート IX(9)C型潜水艦(遠洋型 ) ドイツ海軍では中型のVII型を主力としていましたが、 より航続距離の長いIX型もあわせて建造していました。 IX型は複殻式で水中速度、可潜深度も優れ大西洋の 通商破壊に大いに活躍しました。 ただ、大型だけあってコストや製造期間が長く大量生産 には向いていませんでした。 IXC型はIXB型の改良型で更に航続距離が伸びています。 計54隻が建造されました。 うちU-511は日本に売却されロ-500となって研究などに 使われました。 ⅨC型の艦橋手すりはプラ棒と真鍮線にて全て自作。 |

|

|